-

✅ 個人事業主・中小企業の受ける被害パターンの二大分類

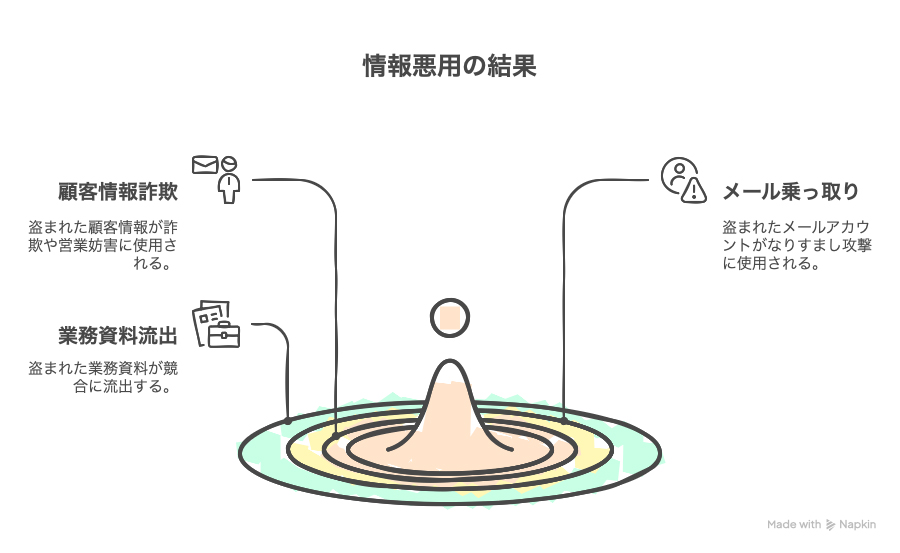

【1】情報の「悪用」型(情報漏洩・不正利用) 🔎 典型的な被害例: 【2】業務の「停止」型(ランサムウェア・DDoSなど) 🔎 典型的な被害例: 顧客情報、取引…

-

🔐 個人事業・中小企業が保持する「狙われる情報」

個人事業主や中小企業経営者の中には「自社には狙われるような重要情報はない」と考える方が多いですが、実際には多くの情報資産がサイバー攻撃者の標的となっています。攻…

-

個人事業主・中小企業経営者へ 情報セキュリティしてますか?

1. なぜ個人事業・中小企業が狙われるのか? 2. 個人事業・中小企業が受ける被害と影響 3. 最低限やるべき対策とその理由 対策項目 具体的な内容例 OS・ソ…

-

感情ではない、○○である! 堀江貴文さんの行動原理を読み解く

『我が闘争』は非常に興味深い一冊でした。堀江貴文氏が自らの半生を振り返り、子どもの頃から両親や周囲と同調できず、ひたすら「闘ってきた」日々が率直に綴られています…

-

大企業だけのことではない個人情報漏洩、サイバーセキュリティ脅威

2024年 情報漏えい・紛失事故人数上位 引用元:株式会社東京商工リサーチ https://www.tsr-net.co.jp/data/detail/1200…

-

収入>支出の向こう側──それでも私が投資を始めた理由

「収入>支出」から自由を考える 〜金回りと欲望の正体〜 収入>支出。 これは、お金に関する本では必ず出てくる基本のき。 それだけでなく、現実にこれを意識した生活…

-

名古屋市内の美術館めぐり

今日はいい天気。 名古屋市の中心部にあるメジャーな美術館めぐりをしました。 名古屋市美術館 西洋絵画の400年 🖼️ 展覧会概要 休館日:毎週月曜日(5月5日[…

-

村上貴彦のルール2025年6月4日

村上貴彦の目的 自由に生きる=余計なものに煩わされずに、村上貴彦が伸ばしたいと考える能力を伸ばし続ける 村上貴彦がやらないこと ・他人の判断や行動待ちとなること…

-

岩倉市史跡公園

岩倉市史跡公園は、愛知県岩倉市に位置する歴史と自然が融合した公園です。 1947年に大地町野合で発見された弥生時代中期の土器「大地式土器」の出土を契機に整備され…

-

村上貴彦の告白 ー 20代中頃 ー

あなたは、人生で「なんでこんなことになったんだろう」と思った瞬間がありますか? 私はあります。差し歯になったときです。 飲んで、遊んで、逃げていた 20代の中頃…